Acidente #2

Resenhas de Janeiro, The Rehearsal e Black Midi / Diários de Criação / Perguntas fora de tempo / A fotografia de Daido Moriyama / Série Fotográfica / + videopoema e indicações musicais.

Acidente é uma publicação trimestral editada por Ivana Fontes e Mateus Borges.

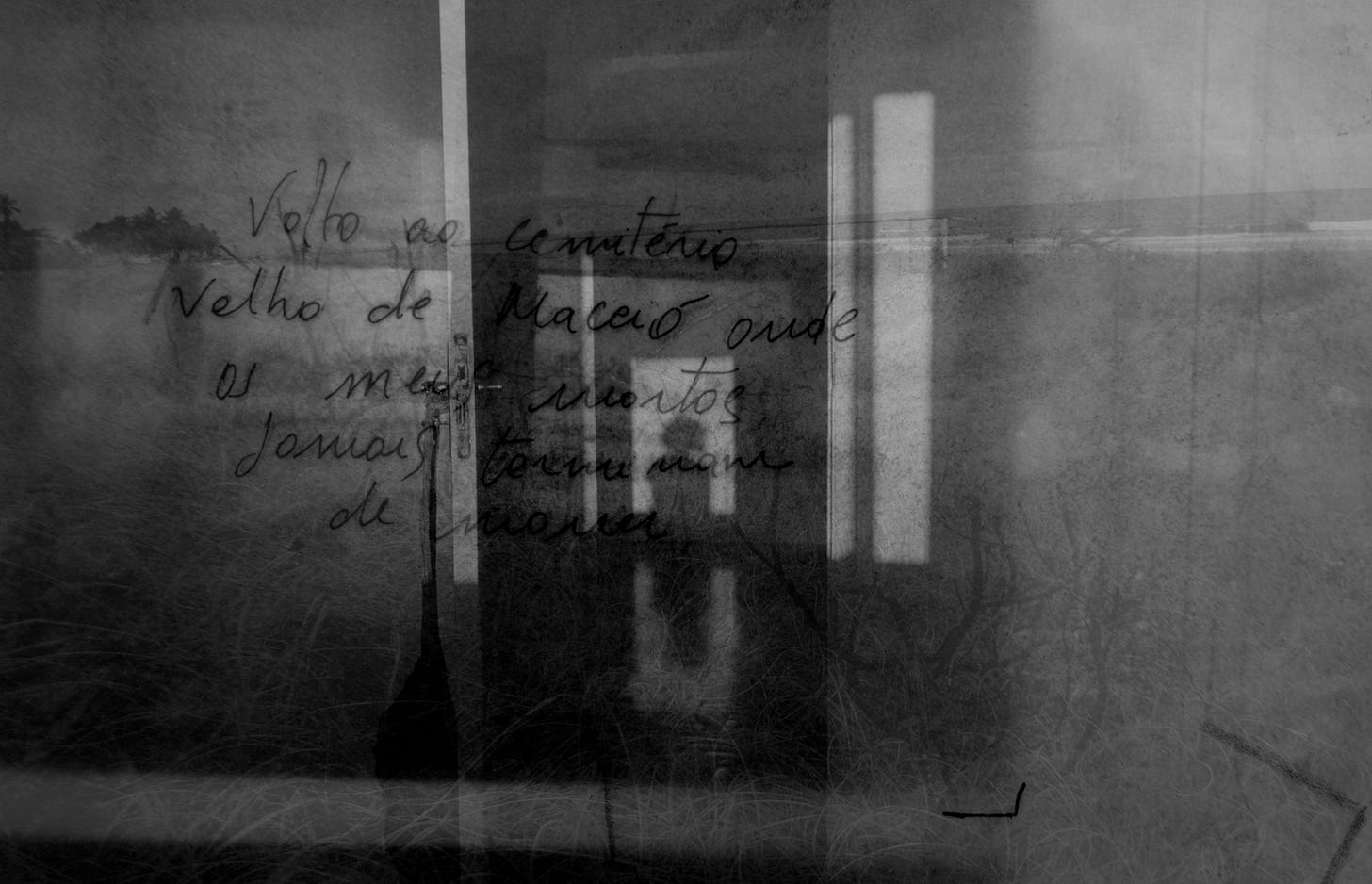

Da série “Travessia”, de Bruna Corado.

✦ acidente / vídeo

uma cidade tombada pelo fogo

✦

Ivana Fontes é cantora/compositora, poeta e jornalista, nascida em 1997, em Aracaju/SE. Já fez participações no álbum Antes Aqui Era Tudo Mato, da banda Pacamã, e nos discos Fitas P/ O Terceiro Filme e Nocaute, da banda Cães de Prata. Hoje trabalha no lançamento de singles, escreve para a página You! Me! Dancing!, de jornalismo musical, e edita a Acidente.

✦ acidente / resenha

The Rehearsal — Nathan Fielder

Nos primeiros minutos de The Rehearsal, a nova série-documental do comediante canadense Nathan Fielder, algo de irreal se instala e fica ali, sentado na sala com o público, de olhos bem abertos. Quando Fielder explica com naturalidade que realizou um geomapeamento da casa do seu entrevistado, fingindo enviar semanas antes uma equipe de segurança à procura de um vazamento de gás, e que esse mapa serviria para recriar nos mínimos detalhes aquela casa em um galpão da HBO, a chave comum de interpretação para um programa de não-ficção gira de vez. Tilt.

Não é de hoje que a emulação de um ambiente faz parte da televisão como sua enorme cifra de diferença – talvez seja o pé direito essencial desse meio em relação ao cinema, essa presença direta num ambiente íntimo, contígua aos seus afazeres diários e sucessiva no tempo, envelhecendo junto sem nunca sofrer uma alteração nuclear. Passado e presente são perpétuos (as “crianças” de Stranger Things) e colidem frouxamente com um futuro (temporadas finais quase sempre tendem ao pastiche). Não por acaso o evento caótico da televisão é o series finale, essa crise feita para acabar com todas as crises e impulsionar a raiva dos fãs até terra arrasada.

A pergunta que o programa coloca vez mais vez é: e se esse tempo pudesse ser um tempo planejado? The Rehearsal se organiza a partir de dinâmicas que não seriam estranhas à uma escola de atuação, mas na escala de precisão algorítmica proporcionada apenas por um grande orçamento. O participante encenará junto da equipe do programa uma situação difícil – uma confissão para uma amiga próxima, a maternidade desejada e incerta, um evento inescapável. Essa encenação passará tanto pela recriação material (uma das piadas recorrentes nesses primeiros episódios é sobre o set de um bar de trivia que Nathan fica afeiçoado e não consegue descontinuar) quanto pela inspeção exaustiva de todos os aspectos emocionais, logísticos e discursivos que podem atrapalhar a situação-pensada de se tornar um momento vivido.

Maníaca e disparatada, é também uma meia-hora tão engraçada que obriga pausas para retomar fôlego, pensar “sim, é isso mesmo que estou vendo” e dar play. À procura de sinais bíblicos, um dos participantes no segundo episódio repete tantos números que o público começa a pensar se ele não seria um infiltrado da produção ou mais algum entre as centenas de artifícios em tela. A resposta inevitável (ele era só um babaca) parece mais imprevisível do que qualquer uma das outras opções. Quando, ao final do primeiro episódio, Fielder pede desculpas ao primeiro participante e a edição revela abruptamente que ele estava ensaiando a desculpa com um dos atores contratados, é difícil saber se aquela é a maior sacanagem do episódio, um momento sincero por reconhecer a dificuldade da fala como escolha, ou mais uma gag foda, pegando o espectador de calças curtas.

Talvez esse seja o fio condutor do programa. Nathan Fielder é um guia honesto: as suas narrações em off parecem divagações filosóficas de um adolescente-virando-adulto, sinceras em suas preocupações principais: como agir, o que falar, como reconhecer o que se quer de fato e aceitar as consequências desse desejo, por mais que sejam fatais. Difícil não se emocionar quando as pessoas olham para um espelho que reflete mais a luz, a mancha de dedo e o plástico barato do que o próprio rosto. A carência de ser percebido e ao mesmo tempo estar presente estão, ali, intactas – a série é new age, de certa maneira, o que se reforça no clima pastoral e lisérgico dos episódios dois e três, com amplidão dos espaços, campos esverdeados e indagações religiosas.

Esse vazio incômodo vem não de um constrangimento essencial, embora isso também se faça presente, mas de um acúmulo de texto incessante que é levado às últimas consequências. As simulações dos participantes nos ensaios são diagramadas ao extremo, como se uma sala de roteiristas testando piadas ou um algoritmo de curadoria personalizada rodassem juntos no plano de fundo dos ensaios. E no lugar de desviar desse vazio ou amaciá-lo, Fielder pondera a sua força com elementos das artes plásticas ou da arte de performance: espessura, escala, textura, repetição, cisão e/ou consciência tornam o projeto da série mais ousado do que seria em mãos menos hábeis ou em intenções menos azucrinadas.

Assim, apesar de honesta, a figura do apresentador é aquela de um cartoon assustador, um rapaz terrível e simpático à beira do frame. Sua canalhice com os participantes é parte da graça, pois ele sempre escala a própria presença ao nível exato de inaptidão da pessoa. Assim, essa imprecisão moral totalizante é um dos trunfos de The Rehearsal: trapacear num jogo de trivia ou trocar bebês-atores pela janela são atividades pequenas e hilárias, tratadas apenas como uma margem de risco pela direção do programa. Justo porque são, em qualquer medida prática, inúteis para o movimento central da série: essa promessa de que alguma fortuna, de que alguma transformação real está quase ali, na esquina do real.

The Rehearsal

Nathan Fielder

HBO/HBO Max • Três episódios lançados até agora.

✦

Mateus Borges é editor da Acidente e lançou os discos Fitas P/ O Terceiro Filme (2020) e Nocaute (2021), ambos sob o nome Cães de Prata.

✦ acidente / resenha

Daido Moriyama: a fotografia como acidente, premeditado ou não

André Santa Rosa

no alvorecer do século XX

a tecnicidade resolveu reproduzir a vida

então inventaram a fotografia

mas como a moral ainda era forte

e como se preparavam

para retirar da vida

até mesmo a sua identidade

ficamos de luto por essa sentença de morte

e foi com as cores do luto

o preto e o branco

que a foto passou a existir

- Jean Luc Godard, em História(s) do Cinema

Trago a gênese da fotografia segundo JLG, na tentativa de criar um prelúdio para as ideias da série Acidente, premeditado ou não (1969), de Daido Moriyama, feita para a revista Asahi Camera. O fotógrafo japonês ganhou uma exposição recente no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, numa espécie de antologia do seu exercício fotográfico. Foi durante a exposição que pude ver pessoalmente as fotografias que se deflagram como uma tentativa de Daido de pôr em crise a imagem jornalística e o próprio pacto de realismo da fotografia.

Daido expôs na série acontecimentos reais manipulados, recortados, manchados e intermediados por outros dispositivos, como a televisão e a publicidade. Na fotografia do acidente de trânsito, que trago na abertura do texto e outros fragmentos seus abaixo, Moriyama esquadrinha um cartaz da Agência Nacional de Polícia com a foto de um acidente real e gráfico. “Um inexplicável sentimento de temor e tremor”, ele disse. Noutro conjunto de fotos da série, a Guerra do Vietnã é apresentada não pelo registro das batalhas, mas através do que a TV mostrava da cobertura. Aquilo que seria como o recorte do recorte ou a tela dentro da tela, criando uma forma inconclusiva, contraditória e muitas vezes subjetiva do objeto.

À sua maneira, a fotografia e o poema, que abrem esse texto, apontam para crise inicial na qual a fotografia se funda. Ao passo que alguns, de leituras mais apocalípticas, entendiam seu nascimento como o fim da “utilidade de representação da pintura”, outros a compreendiam como o fim dos acidentes no universo das imagens, dado ao seu rigor mimético.

Além de pensar a fotografia mediada por outros dispositivos, ou seja, sem um suposto espelhamento direto com o mundo real, Daido cria uma coleção de rasuras sobre como opera a relação da indústria da comunicação e o lugar do jornalismo na narração do mundo. Quando pensamos nos parâmetros de relevância, valor-notícia, e pacto de objetividade, esquecemos da possibilidade dos dispositivos de mídia serem suscetíveis à ficcionalização como qualquer autoria. Como em Blow-Up - Depois Daquele Beijo, de Michelangelo Antonioni, cada frame é suscetível a um engano, um ruído e uma outra versão da mesma imagem.

Quando André Bazin, em a Ontologia da imagem fotográfica, escreveu que “a imagem pode ser nebulosa, deformada, descolorida, sem valor documental, mas ela provém por sua gênese da ontologia do modelo; ela é o modelo”, ele tratava da fotografia como parte de uma crise espiritual das imagens.

Essa crise espiritual e obsessão por um ápice da objetividade da mídia, vez ou outra, ressurge como princípio de debates moralizantes e redundantes, como a importância de cenas de sexo em filmes, por exemplo. Quando a fotografia nasce, surge primeiro uma tendência de recusá-la e, em seguida, de moralizá-la perante o status de arte. Mas, ainda que tenha causado essa crise espiritual, ela foi o impulsionamento de uma libertação e vanguarda para poesia, pintura, artes visuais, contendo em si essa potência de contradição, explorada por artistas como Daido.

Foi preciso que figuras como Man Ray, André Kertész e Andy Warhol resgatassem a fotografia do seu cárcere moral. Contudo, foi em Moriyama que ela encontrou um questionamento de sua finalidade mais inabalável, que até então seria como registro jornalístico e documental. Provando que ainda existe espaço para acidentes na arte, em qualquer dispositivo, por mais objetivo e sofisticado seja. Aliás, não apenas mostrou que há espaço para os acidentes, como provou que, para a fotografia, o acidental e errático é onde reside a natureza incontrolável do humano na arte.

Exposição Daido Moriyama: uma retrospectiva

São Paulo • 9 de abril - 14 de agosto de 2022

✦

André Santa Rosa é poeta, jornalista cultural e crítico, nascido em 1999, em Maceió/AL. Como escritor, publicou o plaquete de poemas visão noturna para astronautas (2021), pela & legal edições, e Retratos de ruínas & outros fantasmas comuns, pela editora Urutau. Atualmente, escreve para o jornal literário Suplemento Pernambuco (com passagens por publicações como Revista Propágulo e Diário de Pernambuco) e publica poesia em diversas revistas e zines.

✦ acidente / entrevista

perguntas fora de tempo #1

Da série “Travessia”, de Bruna Corado

Pinçamos perguntas de entrevistas famosas que gostamos e enviamos para alguns artistas sem qualquer menção à certidão de nascimento. No escuro, queríamos ver o que acontece com as respostas sobre processos artísticos quando se deslocam as áreas, os dias e as pessoas, e também quais seriam os choques mais evidentes.

P: Quando você observa o trabalho com cor realizado por ela em contraste ao trabalho em preto e branco, você percebe que o primeiro é bastante geométrico. Você acha que trabalho com cor melhorou as fotos em preto e branco dela? (Entrevista com Anne Morin, curadora da exposição “Vivian Maier: A Photographic Revelation”, de 2014, para a LensCulture.)

R: Talvez o trabalho anterior seja menos temperado. Não que eu ache que algo lhe falte realmente, mas a cor modula essa percepção, tanto por ser uma informação a mais quanto por realçar outras coisas que já estão presentes na composição. Como a pimenta faz, como o sal. Mas não mudaria o que fiz, as imagens anteriores são o que pude colher e mostrar naquela época. Hoje bebo de outras fontes, tenho outras referências. Talvez outro ímpeto também. Você fala de geometria, mas encaro a cor como uma espécie de desvio. É como se ela fizesse um vórtice para o centro da figura. A cor é um desvio das bordas. Não sei se a cor melhorou os meus retratos. Sei que gosto muito mais do que faço hoje. Para os próximos trabalhos eu penso em usar ainda mais cor, suspender os limites, jorrar para dentro da imagem. Brincar com reflexos, também, porque estou pesquisando um pouco os espelhos. É uma das minhas obsessões do momento. O que, no fim das contas, talvez seja ainda mais geométrico, jogar com esses duplos. Enfim. Quem decide é o público. (O que eu mais gostei dessa pergunta é que semana passada eu sonhei que estava prestes a lançar outro livro de poemas – e no sonho o título que eu escolhia para este livro era bem nítido: “Álbum de fotografia”!)

Ana Maria Vasconcelos é professora e pesquisadora. Em 2022, lançou seu segundo livro, Eram brutos os barcos, pelo selo independente Trajes Lunares.

P: Sobre a sua floresta, ela aparece como um sinônimo de silêncio. Mas também sinto outros significados. Por exemplo, sua floresta pode ser uma alusão ao proibido, ao oculto. Você já entrou no jardim?" (Marta Isabel Moia entrevista Alejandra Pizarnik. Publicado em El deseo de la palabra, 1972).

R: No meu caso, as interpretações que levam ao silêncio e ao proibido são ligadas porque é quando estou no silêncio do quarto, com mensagens ignoradas no celular e episódios de série que começam e terminam no automático do streaming, que os pensamentos que tento ver como proibidos rondam minha cabeça. Mas tenho enfrentado isso com uma frequência maior nos últimos tempos. Ou entrado no jardim, como você colocou. Ter conhecimento do tipo de perigo que a floresta me traz é o oposto da tal benção da ignorância. Porque é aí que consigo entender, mesmo sem conseguir evitar. E entender torna tudo um pouco mais suportável.

Cesar Filho é escritor e quadrinista.

P: Você acha que é possível, de fato, falar sobre o seu trabalho? Você acha que alguém de fora consegue recepcionar as obras, intelectualizá-las ou escrever sobre elas? (Entrevista com Jean Basquiat por Geoff Dunlop and Sandy Nairne, New York, 1985).

R:

[Ensaio]

Toda atividade de uma pessoa é de certa forma opaca outra. A maneira como a pergunta me foi dirigida já me intrigou de início, pois não se fala de música, de obra artística, mas de trabalho, um termo extremamente amplo e complexo. Pelo contexto, tomo como trabalho artístico. Trabalho versus valor. O que é meu trabalho sem que ele tenha valor para alguém? Se alguém fala sobre meu trabalho, imagino que esteja falando do valor que ele tem para si próprio (às vezes disfarçado de valor para a sociedade, mas quase sempre para o autor da crítica mesmo).

[Apresentação]

Ainda que numa mesma arte, música que seja, um praticante de um gênero, diga-se death metal, irá dizer que um músico de sertanejo universitário nada sabe sobre aquele gênero. Então o trabalho, que envolve notas, harmonia, ritmo, dinâmica e outros, é sempre algo mais que a soma dessas variáveis, porque envolve uma linguagem: uma sinergia dinâmica de signos incompletos entre si que são sustentados por uma comunidade de pessoas que completa os vazios (hiâncias). Entender e falar de linguagem, para qualquer artesanato, como a música, envolve falar de técnica. Existe uma técnica específica ao death metal, assim como uma técnica específica ao sertanejo universitário. A menos que tenhamos um ponto de vista apenas tecnicista de arte (que tem seu valor, digamos, no treinamento de músicos), não se pode falar dela sem um denominador comum, já que é impossível dominar todas as técnicas, de todas as linguagens, de todas as artes, e ainda dar conta de como a comunidade lida com os vazios de sua hermenêutica. Em que pese vários críticos (principalmente não músicos) utilizarem artifícios como história, crítica social, análise comparativa (por semelhanças e diferenças) para falar de música, o denominador comum mais confiável da crítica de arte é a poesia, apenas pelo fato de que é a melhor maneira de passar (ou receber) sabedoria retendo uma grande parcela de ignorância. Portanto, eu entendo que não se pode falar do trabalho artístico de outra pessoa, ou seja, do valor que aquela arte possui para o receptor, sem que seja realizado um mergulho ao eu através da poesia, a forma de comunicação menos precisa que existe.

[Backstage – epílogo] [ou: o problema do valor artístico]

Há fundamento na crítica de arte sob o viés da complexidade e da intelectualização (progresso racional)?

[Pontos de partida]

• O minimalismo operou uma diminuição no número de acordes e uma simplificação rítmica em relação aos modernismos de primeira geração (Steve Reich é mais simples que Bartók);

• Stockhausen ouviu e criticou Aphex Twin sobre sua repetição exaustiva de células rítmicas: houve uma simplificação na música eletrônica que aquele ajudou a desenvolver; [Indagações]

• A questão da simplificação seria na verdade uma forma de “preconceito linguístico” aplicado à música, incentivado com requintes fascistas por figuras como “O Vinheteiro”? James Joyce pode escrever “errado”, mas PC Lamar não pode escrever música “errada”? Se o formato do Tiny Desk Concert tivesse sido criado em Joaquim Gomes, teria sido tão difundido?

• O preconceito linguístico envolve um colonialismo, ou ocidentalismo, no sentido de que as práticas e epistemes do mundo ocidental são o estado da arte das práticas culturais?

[Direcionamento crítico]

• Cuidar que a crítica jamais seja condescendente com valores que depreciam nossos interesses materiais de sermos reconhecidos como sujeitos, nos enxergando como habitantes de um país inserido no capitalismo periférico, e jamais nos considerando ocidentais, estadunidenses, como tentam nos ensinar as ferramentas de disseminação da ideologia dos países do centro do capitalismo, que operam como aparelhos ideológicos, como Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Youtube, propagando seus modelos de sociedade e formas de vida possíveis como os únicos (o que disse Mark Fisher, em outras palavras). Exemplo do sucesso desses aparelhos: condenação global da invasão da Rússia à Ucrânia, sem reflexão crítica, utilizando o argumento de que “qualquer guerra é nociva”, com exceção da guerra às drogas, invasão de países do Oriente Médio como guerra ao terror e outros.

[Epílogo do epílogo: “segure os cavalos, o que isso tem a ver com crítica de arte?”]

Se essa pergunta existe é porque ainda não podemos sair desse backstage.

Reuel Albuquerque é músico e produtor com atuação na cidade de Maceió. O EP “popeye” é o lançamento mais recente do projeto ecolalia.

✦ acidente / resenha

JANEIRO — Sara Gallardo

Wibsson Ribeiro

Galope em círculos

Nefer, uma garota de 16 anos que mora em uma área rural da Argentina, foi estuprada e está grávida. Confinada ao seu corpo, que se torna uma fonte de estranheza e desconforto, ela passa a perceber também o mundo ao redor como triste, decaído, quase uma extensão de seus sentimentos. Em pouco menos de cem páginas, Sara Gallardo desenvolve seu primeiro romance, tomando como mote a narrativa dos dias na vida dessa adolescente que espera um milagre ou uma fuga.

A narração em terceira pessoa privilegia o corpo de Nefer, as sensações, as impressões, os pensamentos que acometem essa criatura em descompasso com um ambiente que também se torna um conjunto de estímulos, sensações, ruídos e impulsos afetivos. A técnica do discurso indireto livre contamina as relações entre exterior e interior, dando profundidade e linguagem ao mundo complexo de Nefer, um mundo que ela própria não consegue colocar em palavras com sua voz.

O campo argentino se torna um lugar de brutalidade e de automatismo, as descrições naturalistas ganham um sabor estranho, como se a vida orgânica fosse um problema inescapável. Ellen Maria Vasconcellos, tradutora do livro, afirma que Janeiro subverte a tradição do naturalismo e do realismo, o que se constata a partir do modo em que as técnicas descritivas estão a serviço de uma empreitada moderna, expressionista. Não há distinção entre o olhar de Nefer e o mundo, como narrados por essa terceira pessoa colada à personagem. É como se técnicas literárias e recursos estéticos surgidos para dar conta do choque das novas metrópoles e de problemas urbanos voltassem agora sua atenção para a vida no campo, fazendo com que o mundo bucólico se transmute em uma área de ferocidade e temor que se apresenta de modo autonomizado.

Nefer não controla a si mesma e a própria linguagem — ao tentar se confessar para o padre, é incapaz de transmitir em palavras a complexidade de sentimentos que a narrativa nos mostra —; vaga pelo campo em seu cavalo, em vários momentos sem rumo, visitando pessoas sem necessidade, como se esperasse algum acolhimento ou oportunidade que não encontra em parte alguma; não consegue fazer o que quer: ama Negro, mas é impossível aproximar-se dele, vê-se reduzida ao corpo violentado, ao filho que carrega. O que define seus movimentos no romance é a vontade de escapar, de encontrar algum refúgio, acolhimento ou fuga (na verdade, mais do que tudo, o desejo de abortar, esta a verdadeira saída). Nefer gira em torno do que parece ser uma redoma, galopa em círculos:

“Antes, ela gostava da missão e tinha lembranças do dia por meses, mas hoje Nefer quer cavar um poço na terra, mesmo que fosse com as unhas, mesmo que sangrasse, cavaria com os dedos se as unhas se quebrassem, com os braços se os dedos se gastassem, e no poço profundo se enterraria, cobririria de terra os olhos fechados até voltar a ser, pouco a pouco, raiz, pasto, barro, sem sonhos, só, esquecida pelo medo. Porque os dias estão confabulados, chega um e logo sabemos que vem o outro, e também o outro, e outro mais, e é preciso aguentar, porque o homem não pode empunhar o facão para dizer: não quero mais dias, sem dizer: não quero mais homem, e só conserta, talvez, as coisas se meter esse mesmo facão na barriga, porque os dias são como uma tropa infinita que passam pelo portão aberto.” (p. 50-51).

Os dias de missão, de cumprimento de obrigações religiosas, deixam de ser dias empolgantes para se transformar em um suplício, assim como todo espaço dos pampas, e o tempo cotidiano e rotineiro também parecem se dobrar e servir apenas para emoldurar o sofrimento da personagem, disposta a cavar o próprio chão em busca de uma saída à própria existência. Tudo a oprime e faz parte de um longo pesadelo vivo. É esse sentimento que permite então todo o estranhamento dos ambientes; lugares que poderiam fornecer uma visão de paz e contemplação, de calmaria, se tornam agora locais doentios, desconfortáveis. Um desconforto que parte do corpo e se irradia para os bares, para os pássaros, para as árvores, para qualquer coisa. Tudo, não importa se vivo ou inanimado, parece ter parte com sua dor. Até mesmo seu quarto torna-se um lugar perigoso: “Não é fácil se perder nesse quarto onde não há nada mais que uma cama de ferro, um catre e uma mesa, mas esta noite, névoas e redemoinhos deambulam pelo seu corpo antes de invadir a cabeça e fazer os sentidos se encolherem, não guiam os passos, que se extraviam” (p.42). O quarto parece vivo, autônomo, mas na verdade tratam-se das impressões da garota que o desfigura, o representa através de seu olhar atormentado.

Descrições como essa, ou a do bar, que é exibido como um local que lhe causa uma sensação de afogamento, constroem essa visão de um pampa violento e exemplificam essa corrupção do naturalismo que mencionamos, quando o gesto descritivo desses espaços nos oferece apenas o desconforto e, ao invés de um mapeamento minucioso de ambientes realistas, recebemos um relato contaminado pela subjetividade e pelas impressões de Nefer. Todo esse ar nefasto se confirma com o desfecho, quando a menina é obrigada a se casar com o açougueiro que a estuprou, descrito, em palavras do próprio, como um homem que às vezes se enraivece, um brutamontes que se apresenta por meio de signos ameaçadores: braços ensanguentados, serras, facas, cutelos… é como se ele fosse a raiz do demoníaco que se apropriou do mundo de Nefer.

A única imagem de esperança, ou ao menos de conforto, encontrada na narrativa, é a do pai, Pedro, um homem inválido que já não realiza mais trabalhos pesados. Sua calma e silêncio se transferem para Nefer com um conselho ao final do romance, dado de forma enviesada, enquanto tosa um cavalo. Sua paciência serve como uma lição de compaixão e de força diante da vida. Ele amansa o cavalo, que tem medo das tesouras que se aproximam de sua orelha:

“— Alguém que não sabe, pode até dizer que é manha…

Mas não se deve falar de algo que não se conhece…

Ela assente em silêncio; ambos sabem que o animal ficou assustado porque já ficou preso em um arame de lança.

— Sempre é assim… — diz seu Pedro. — Não se pode falar assim, sem mais nem menos… Muitas vezes não é nada além da questão de má sorte… [...]

— Por isso, quando as coisas se colocarem ruins, não há que piorá-la... Mais vale seguir adiante, seguir…” (p. 83)

Essa fala cheia de reticências pode parecer pouco, mas é muito para Nefer, que chora diante da demonstração rara de ternura. Ela antecede tanto a notícia terrível do casamento quanto o último capítulo, que se encerra em uma viagem de trem na qual a garota entende que verá todas as colheitas a partir de agora em outra condição, a de uma mulher casada, presa a um marido que a violou. A natureza, a vida, o nascimento são apresentados como fenômenos ligados a um mundo hostil e despedaçado, mas cíclico, reinstaurando ou reencenando uma violação que parece infinita e sem redenção, uma mácula que parece conectada ao tempo e à ação dos homens, como se cultura e natureza formassem um mesmo todo violento. As palavras do pai podem ser lidas como resignação diante desse cenário, ou uma astúcia que se dá a ver como paciência e persistência.

Janeiro

Sara Gallardo

Editora Moinhos • 96 p. • R$ 36,00.

✦

Wibsson Ribeiro tem 33 anos e é professor de história e doutorando no programa de Teoria e História Literária da Unicamp. Escreve também para a página Deserto Vermelho.

✦ acidente / resenha

HELLFIRE — black midi

Ivana Fontes

À primeira nota dissonante de “Hellfire”, mais novo álbum da banda britânica de noise rock/rock experimental black midi, uma multidão de sentidos é acionada no corpo. Lado a lado, uma bateria quase épica e jazzística corre com sopros extravagantes, e em menos de dez segundos, a voz de Geordie Greep já começa a guiar nosso caminho entre os versos. “There's always something/ An odd twitch, hearing loss, a ringing noise, a new flesh, a new bump”, ele diz – nos introduzindo a um ambiente em que tudo é perdido: o tempo, a ação, a exatidão; e onde encontramos rasuras, hiatos, ranhuras. Para gostar desse disco, é preciso se render ao caos, ele que está em todas as coisas.

Às vezes como um espetáculo de teatro, às vezes com referências ao rádio, a performance do grupo londrino também brinca muito com a ideia de deixar registrada no disco alguma mágica que normalmente só acontece nas “jams sessions”: ao mesmo tempo em que tudo é ensaiado, obviamente, e com uma técnica maior do que já tínhamos visto até aqui, existe uma dimensão caótica que é reforçada, algo que vem também de uma influência pós-punk. É como se a banda nos mostrasse que sabe contar uma história – os momentos agressivos conversam bem com os de alívio, de fuga. A construção do suspense é diferente de como eles trabalham a aventura, que é diferente de como percebemos os elementos de terror. E nada disso parece estático, sem vida: algo também acontece de inusitado, de criativo, ali, na exata hora das gravações, e sempre surpreende.

A segunda faixa, “Sugar/Tzu”, consegue mostrar bem como os momentos frenéticos vão trocando de lugar com períodos curtos mais suaves, movimento que acontece por todo o disco. Ela começa com a chamada para um “número”, onde há a sinalização para a plateia ao redor do mundo sobre uma luta de boxe que irá começar. De início, é introduzida uma pegada de jazz mais elegante e calma, protagonizando detalhes dos sopros, mas rapidamente voltamos ao ritmo frenético do início do álbum, com guitarras e bateria aceleradas, sendo quebrado apenas eventualmente por um trompete exagerado. “Eat Men Eat” vem com uma percussão metálica que depois dá espaço para a voz tranquila de Cameron Picton. A música como um todo tem um ar mais acústico, com uma presença forte do baixo, e engendra numa influência flamenca, com palmas e castanholas. Os violinos que vêm depois reforçam o drama da história e, assim como aconteceu nas outras faixas, a parte final é caracterizada por uma maior velocidade e intensidade dos instrumentos, dessa vez com drives e gritos.

Em entrevista à Pitchfork, Picton contou que a história de “Eat Men Eat” é sobre dois homens no deserto em busca de seus amigos, que acabam chegando à uma mina que abre as portas para eles. O capitão da mina oferece um banquete que os envenena, e depois guardas tentam matá-los, pois o ácido estomacal dos convidados é ingrediente para um vinho tinto adorado na região. A criatividade do enredo não é exclusiva dessa composição: em todas há um conto meio macabro, que atenta para o talento dos londrinos para o teatro também. Com a mudança de vozes que assumem a contação da história, sempre em primeira pessoa, a banda parece criar o cenário perfeito musicalmente (tanto com os instrumentos quanto com variações na voz – este instrumento do corpo) para a busca por alimento, a digestão, o envenenamento e a perseguição mencionadas na letra.

Já “Welcome to Hell” parte do funk e é mais “falada”; indo do swing para uma aura de terror com as guitarras. Somos levados para dentro de um labirinto, um espaço amaldiçoado que se torna cada vez mais aprisionador, ao mesmo tempo em que os trompetes trazem um certo humor pela performance de grandiosidade. O final dela é também o momento mais hardcore até então, e é seguido pela música mais delicada do disco, “Still”, que traz elementos do country e trabalha com cordas de violão num estilo folk tradicional, cantada mais uma vez por Picton, que tem a característica de uma voz mais sussurrada, lembrando em seu início até mesmo algumas linhas melódicas do Elliott Smith. O saxofone que aparece ainda antes do primeiro minuto dá um charme especial, e as entradas das palmas, da flauta e do violoncelo também deixam tudo criativo e original, de um jeito intimista que emociona muito.

Após o interlúdio “Half Time”, em que uma estação de rádio fora do ar vai equalizando e nos avisa sobre a segunda parte do disco, chegamos a “The Race Is About To Begin”, a mais longa música de “Hellfire” (7’15”). Essa faixa é especialmente dinâmica, com vários detalhes de cordas e linhas de guitarras mudando de posição o tempo todo, bateria frenética e versos que chegam a ser muito rápidos, num misto de desespero, agressividade e catarse. Mas não são 7 minutos só disso: as coisas acalmam e as cordas ganham o jogo lá pro quarto minuto com synths ornando voo, enquanto Greep canta “The clown can be a martyr/ The whore can be na angel...”, com a leveza de uma folha caindo no chão.

“Dangerous Liaisons” começa também com as cordas, arrastando móveis da casa e chamando a atenção para o jazz agora não apenas sentido na bateria, mas também no arranjo dos teclados e trombone. O clima aqui é bem mais contido e elegante que nas outras músicas (o que faz todo o sentido quando se fala sobre um acordo com o diabo) – e mesmo quando a faixa ganha corpo e velocidade, não perde o fio do jazz em quase nenhum momento. Já chegando ao fim do disco, “The Defence” nos transporta para outro local, mais arejado. A guitarra country e as cordas do início vão nos apresentando o novo espaço: é a canção mais balada, mais lírica. A voz de Picton combina suavemente com as cordas, enquanto o baixo prepara o terreno para o momento do refrão, bem mais épico, com o violino e o trompete ampliando o volume de tudo. Instrumentalmente, as coisas encaixam muito bem, e parecemos estar sentados numa sala de teatro, assistindo à uma orquestra.

A última música do disco é “27 Questions”, que retorna aos ares de expansão e catástrofe que estavam mais fortes na primeira parte do disco. Com uma bateria pausada e notas bem tensas no piano, outros instrumentos como a guitarra e o trompete vão entrando um por um e depois se somam à voz inconfundível de Greep. Uma apreensão vai se instalando na música, reforçada pelas notas dissonantes que ganham força em alguns pontos, criando uma confusão total de sentidos. Dessa vez, o momento de respiro que nasce é algo circense, irreverente, como uma dança clássica magnificente e infernal, e é quando o personagem da letra, Freddie Frost, começa a se despedir em seu último espetáculo de vida, com 27 perguntas absurdas que nem chegam a se completar. No último minuto, é a morte de Frost (e do disco), e com ela as notas dissonantes e o sentimento de terror e angústia surgem pela última vez.

Depois dessa intensa experiência, fica óbvio que black midi chegou a um ponto em que o improviso virou regra, e isso tem relação direta com o refinamento da técnica que eles alcançaram. Aspectos sonoros teatrais e performativos, criatividade na elaboração de personagens e histórias em cada uma das letras, a dose certa entre descontrole total e pontos de alívio estrategicamente pensados no disco: tudo isso nos mostra que a banda, que quando lançou o primeiro álbum, “Schlagenheim”, tinha integrantes de 19 e 20 anos, pode chegar bem mais longe do que já acenou em seus últimos trabalhos. Nunca sabemos se iremos encontrar uma bateria de jazz, uma guitarra country, uma pegada hardcore ou pós-punk. E o melhor é que isso não acontece separadamente, de música para música: cada uma das faixas engloba uma complexidade de estilos, referências e experimentações alucinantes.

black midi

Hellfire

Rough Trade Records • 38 mins.

✦ acidente / diários de criação

Queima Minha Pele (2022)

Às vésperas das filmagens do seu novo curta, a Acidente entrou em contato com o diretor Leonardo Amorim para que compartilhasse as suas apreensões e observações daquele momento particular na gestação do projeto. Essa seção faz parte do interesse contínuo desta publicação por arte em progresso, e compila diários artísticos a partir de gravações, fotos e outros registros.

A edição final foi aprovada pelo realizador.

Entrada número um

“Rapaz. O foda é que estou muito feliz com tudo que vem sendo construído até agora. Mas não tem como não ter agonia. Talvez a principal delas seja a questão do tempo: vou ter quatro dias, duas diurnas e duas noturnas, para filmar esse roteiro que não é tão fácil, e mesmo tendo decupado bem as cenas, cada tem uma quantidade de planos maior do que o cinema alagoano e nacional-contemporâneo estão acostumados. Preciso aceitar que talvez não consiga filmar tudo que quero – entender que o filme que você escreve é um e o que você filma é outro e o que você monta é outro. A melhor opção é aceitar que todo filme é um ensaio. Mas me angustia porque estou colocando nessa quantidade de planos e nesse estilo de decupagem um aspecto que me desloca dos filmes que fiz até aqui. Ainda sinto afeto por eles, mas penso que podem ter sido meio chatos. Isso vai me deslocar de um cinema que não tem uma forma tão interessante para mim hoje. Tirando o Pornô, que tinha uma irreverência que os meus outros filmes não trouxeram. A Noite Estava Fria e Vamos Ficar Sozinhas foram bem planos parados. Bem no estilo de um certo cinema contemporâneo brasileiro. Ainda que eu tentasse dar profundidade e movimentação nos planos por meio dos atores, era uma busca por um naturalismo, uma tentativa de crônica, da beleza dos momentos cotidianos, uma procura pelo real. E é uma coisa que cansei. Desde pelo menos 2020, estou entendendo que para realmente atingir algo “real” é preciso ir pela mentira, pela abstração. A questão para mim é conseguir o suficiente e ter o discernimento, também, para saber o que é esse suficiente. Não sendo possível tê-lo, quero pensar rapidamente uma forma de filmar para que esteja contente com o material.”

Entrada número dois

“A semana de reunião e ensaios foi ótima. Fiquei pensando que adoro isso: me reunir com as pessoas e ser bem minucioso. A pré-produção de um filme é o arcabouço dele. Não queria e nem quero nunca chegar num set meu em que não se foi devidamente planejado e fechado um caminho, uma forma. Não vejo nisso uma prisão. Mas só é possível improvisar com uma base segura. E essas reuniões esclarecem aspectos importantes. Retiram certas ansiedades, angústias. Fica apenas a alegria e a antecipação gostosa da realização. Agora mais perto do filme não estou tão angustiado, o que é irônico para o ansioso aqui.”

Entrada número três

“Uma frase do Clint que fala da relação entre a direção e a atuação: 90% é casting, os outros 10% você vê na hora. Acho engraçada essa frase, mas é isso. Selecionar as pessoas certas, estar seguro sobre isso, observar a química entre elas, estreitar o contato com a preparadora de elenco, a Tici. Vejo como construir com ela é bom e tento abrir o espaço para que os atores deem ideias. Teve um momento em um ensaio que passamos a cena toda, e depois, ao rever, notei algo muito estranho, algo longo. Estava sentindo esse longo. Não há problema na cena ser longa, o problema é sentir um longo inadequado. Peguei o roteiro e cortei coisas, ali na hora. Sem preciosismos. E ao mesmo tempo não fiquei inseguro de estar me traindo. A cena ficou muito melhor. Parece a atividade de talhar. E salva um tempo do caralho.”

(Foto por Carlota Pereira)

Entrada número quatro

“É interessante porque, nas semanas em que trabalho – até no filme dos outros – não assisto tanto filme, mas vejo séries. Vejo séries de comédia com a minha namorada. Estamos vendo Parks and Recreation. Sozinho, estou vendo Conversations With Friends. Pensando nesse processo, um mês antes estava vendo filmes mais antigos: Hitchcock, Tourneur, Ray. À medida que se aproximam as gravações, vejo menos coisas. Acho que consumo coisas que têm que ser distantes, em algum nível, daquilo que quero fazer. Tipo, se estou indo fazer um filme sexual, com aspecto de terror, não estou indo ver um Cronenberg, por exemplo. No meu aniversário, eu vi Speed Racer. Filmes que teoricamente não se encaixam na minha realidade, na história do filme, alguns que em tese não tem nada a ver com o Queima Minha Pele, mas que ainda assim devem ressoar. Acho que o que todos esses filmes têm é uma energia, uma visão. Mesmo que não seja a mesma realidade orçamentária, ou o mesmo tema ou os mesmos interesses, acho que ver a obra de alguém que estava com um tesão e uma visão muito forte me toca. Acho que é uma questão dialética, mesmo – se eu assistir a um filme, precisa ser um filme que não tem nada a ver, e se tiver a ver, precisa ser de outra mídia. Poesia, contos, enfim. É um exercício que coloca a cabeça em outro lugar. Agora, isso que descrevi é um preparo pessoal pré-filme. Acho importante dizer que sempre compilo algumas referências para os setores do filme, sejam para a direção de fotografia, a arte ou a atuação. No caso do Queima foram Bom Trabalho, Mistérios da Carne e Boas Maneiras. Coisas que se aproximam e têm o que eu quero. Isso agiliza as conversas, torna a visão palpável.”

Entrada número cinco

“Antes de ir amanhã para o set, vou ler O Jardim de Veredas Que Se Bifurcam, talvez o mais aclamado dele [Borges]. Lendo seus contos têm muito essa coisa do duplo, presente em tudo que produzi até aqui. E o Queima talvez tenha isso de forma mais intensa. Um filme que faz jus ao diretor geminiano bissexual. Você vai notar quando vir (risos).”

Entrada número seis

“Tem esse lance também – eu acho que o Queima tem isso, e é o que me interessa: como lidar com a produção de imagens enquanto há tanta imagem à nossa volta. E não são imagens necessariamente pensadas ou refletidas: a gente consome e lida com elas o tempo todo. Como uma arte de imagens lida com isso? Representar, seja o que for, quando qualquer coisa ou elemento já foi mostrado e representado de várias formas. Eu fico pensando na galera que veio antes, quem produziu e por que essas imagens sobrevivem até hoje. O que é criar uma imagem que não é somente para o agora? É uma pretensão, mas acho que isso é algo bom. Tira de um cinismo, de um nível funcional. Como criar imagens sem uma função tão clara? Como fugir de uma síntese? Criar uma imagem que vá para uma ambiguidade, para um erótico, que não se feche em si mesma. Nós organizamos ficções para lidar com o mundo, para se relacionar com o mundo e com nós mesmos. Terapia é basicamente isso. Como produzir uma ficção quando tem toda essa carga da história do cinema e de um mundo saturado pelas imagens? Não é algo que me petrifica, é algo que me instiga. Quero criar imagens que façam as pessoas sentirem algo, qualquer coisa, que as façam sair de uma apatia generalizada. Vamos ver o que dá para acrescentar nesse caldo. Rindo pensando nisso.”

✦

Leonardo Amorim é diretor, roteirista e montador pelo selo de produção audiovisual Doce Fantasma. Realizador dos filmes Porno (2016) e A Noite Estava Fria (2017) e Vamos Ficar Sozinhas (2019), prepara agora o lançamento de Queima Minha Pele.

✦ acidente / coleta

giro #2

Mateus Borges

Hellfire, o terceiro disco da banda britânica Black Midi, abre com a descrição de diversos sintomas: perda de audição, tumores, membros doloridos, dores de cabeça, tremores rápidos e acnes. Num sumário das derrotas, já na primeira frase, Geordie Greep – vocalista, guitarrista e mestre circense mais transtornado do grupo – nos avisa com oito pedras na mão: there's always something. Do outro lado do Atlântico, Kendrick Lamar diz algo parecido nos compassos inicias da faixa United in Grief: I've been goin' through somethin', quebrando o silêncio de quatro anos. Não é por acaso que o sentimento evocado pelo Midi seja aquele de um paciente numa consulta médica, como se o personagem estivesse em algum pronto socorro público e gratuito do NHS, sofrendo de uma deformidade física evidente, enquanto o aviso-aos-navegantes do Kendrick apareça na forma de um teatro particular, marcado pelo individual e, assim, duplamente americano. Um processo terapêutico que busca se comunicar para fora: Mr. Morale & the Big Steppers, de fato, e além das linhas do passado.

Uma saída comunal desse transe dissociativo é um mote poderoso — relaciona-se, inclusive, ao destaque dado pelos streamings, nos últimos anos, a certos artistas de ambient na forma de playlists de tarjas duvidosas. Além da asfixia comercial, as alternativas nunca se esgotam, e poucas são promissoras por completo. A automitologização sincera, mediada por arroubos de cordas e uma produção imaculada (“Mil Coisas Invisíveis”, Tim Bernardes), a paranoia suburbana amorosa, num desejo de gozo encabulado (“Stay Proud of Me”, NoSo), e até o silêncio à máxima potência, rodando arrastado em fita, num bend eterno de instrumento de corda, alçando-se para um ponto B que, se descrito, faria muito pouco por quem lê (“Lake Forest Park Soundtrack”, Marisa Anderson”).

Nesses últimos meses, a opção que bateu mais forte aqui foi a mixtape ISTHISFORREAL?, do The Koreatown Oddity (Dominique Purdy), rapper californiano que fez as rondas em 2020 com a coleção de pedras Little Dominiques Nosebleed. A confissão, aqui, aparece enquadrada na forma de um evento que logo vira uma declaração/esclarecimento/choque-e-confusão, todos muito públicos e já na primeira faixa, como um esquete perfeito que serve de trampolim para um dos beats mais inescrutáveis do ano. Essa faixa, FUNDRAZORS, oscila entre gemidos dementados no estéreo e um órgão quebrado pulsando bem longe na mix, um estranhamento circular que assombra o resto do disco, dando linha em vários temas. Acima de tudo, sempre o mestre das inflexões vocais e o ator nato, Purdy costura o apelo e o terror total de tentar fazer algo nesses tempos:

I hear the sound of fallen trees

I trade the rainforest for some racks to breed this economy

Summoned in for artistry

Summoned in just for all the streams

Não é por acaso que a natureza apareça estampada nesse trecho. Há uma equalização inevitável nessa paralisia – imóveis, todos parecem iguais, paisagem à espera de qualquer violência. E parecem é a palavra-chave, mesmo. É um disco que pondera com força esses episódios de farsa, a sua face mais pública, a rondar com a agressão sublimada e em cada escolha performativa de uma cidade em crise. Em qualquer pós-pandemia possível, ainda há que se pensar no que fazer com os seus vizinhos, o inevitável esbarrão de ombros na saída do elevador: “Am I indifferent or desensitized? / No grass is greener / It all gets fertilized”.

A Light for Attracting Attention – The Smile (rock/eletrônico/prog/piano)

ISTHISFORREAL? – The Koreatown Oddity (hip-hop)

Mouth Full of Glass – Macie Stewart (folk/avant-garde/improviso)

Cheri Knight - American Rituals (experimental/minimalismo)

Lake Forest Park Soundtrack – Marisa Anderson (trilha sonora/cordas)

Mil Coisas Invisíveis – Tim Bernardes (chamber folk/mpb)

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar (hip-hop)

Aethiopes – Billy Woods (hip-hop)

DJ Danifox - Dia Não Mata Dia (dance)

Ugly Season – Perfume Genius (chamber pop)

Florist – Florist (guitarras tristes/canções bonitas)

Spirit Exit – Caterina Barbieri (eletrônico/drone/techno)

Stay Proud of Me – NoSo (pop/guitarra)

Kali Malone - Living Torch (experimental/minimalismo)

God Don’t Make Mistakes – Conway the Machine (hip-hop)

You Belong There – Daniel Rossen (folk)

Michael Pipoquinha - Um Novo Tom (jazz)

Whitearmor - In The Abyss: Music for Weddings (eletrônico)

Sons of – Sam Prekop e John McEntire (eletrônico)

Waterslide, Diving Board, Ladder to The Sky – Porridge Radio (rock triste)

RENAISSANCE – Beyoncé (pop/house)

✦

Da série “Travessia”, de Bruna Corado.